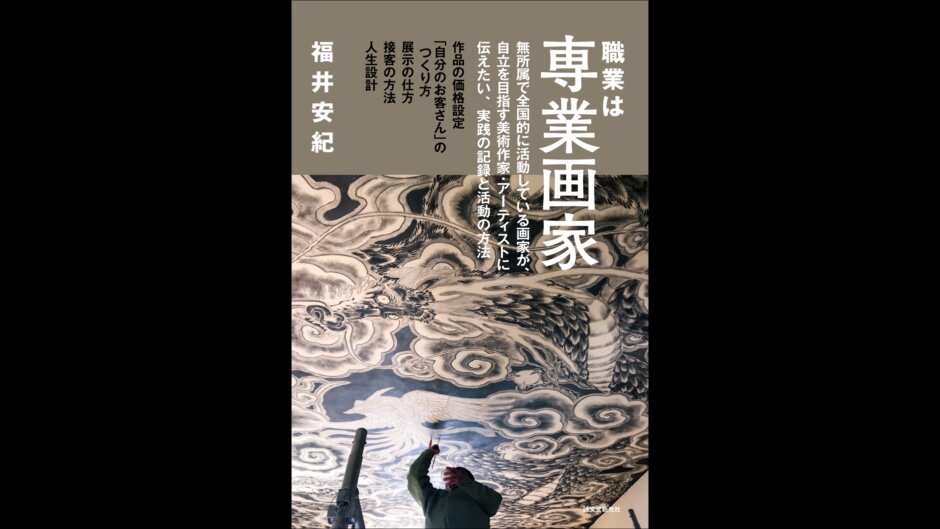

『職業は専業画家』という本を読みました。福井 安紀さんという方の著書です。

これがとても現実的な内容の良い本で、読み返したいと思わずたくさんメモをとりました。

NFTアートを知って、いや、フリーランスでライターをしたりブログを書いていたこの数年間、こういった現実的な仕事の話から遠ざかっていたかもしれません。

ここ数年、世界を目指す!億り人になってFIREする!という言葉ばかり聞いていた私には新鮮でした。

ちょっと目が覚めました。

といっても、自分は家事育児が仕事なので、画家として仕事しても兼業画家なんだろうか?

など思うことはあったのですが、アルバイトやパートで働くのとはまた違う、有益な時間の使い方なんじゃないか。

描きたい気持ちと、1円でも稼ぎたい(家族から社会人として認められたい)気持ちを天秤にかける日々において、描きたい気持ちを優先させてみようか、と思わせてくれる本でした。

以下『職業は専業画家』から引用と感想

あまりにも引用が多すぎて本が売れなくなったら申し訳ないと思いつつ、今回チェックしたポイントをまとめました。

私が思ったポイントも書いています。

専業と兼業の差

絵を描く実質的な「時間」に大きな差

例えば30歳から専業になった場合、40歳までの10年間の活動で80歳の兼業作家さんと同じくらい経験していることになる P.19

これが結構心に来ました。

私自身、美大卒でなく、ちょっと絵(イラスト)が描ける女子の延長でNFTを知って、物知り顔で作品を作っているわけですが、どこまで力を入れていいのか?実力はつくのか?というのは疑問でした。

確かに専業であれば描いてる時間を十二分に確保できるわけで、兼業の方よりも時間は取れます。

この言葉には勇気をもらいました。

「てんやわんや」の生活の中から生まれた作品は、まさにあなたの人生そのものです。P.37

ほんと毎日子育てがてんやわんやなわけで、落ち着いたら、とは思うけどそんな時期まで待ってられんわ!と思って描いているわけです。

それでいいんだと肯定をされた気持ちです。

その生活で創れる作品を創ること P.40

あなたの作品で「できる表現」を工夫することが大切だと考えています。

環境が不十分でも創れる作品を創るしかない

これも上記と同じ流れで、今のままやるしかないなといい意味で思わせてもらえる言葉です。

先日読んだ「おかんアートの本」も「主婦は基本食卓で作業し、すぐ片付けられるような小物を手芸としてやる」的なことが書いてありました。

私が作ってるのは「おかんアート」だったのか!!【本の紹介】

私が作ってるのは「おかんアート」だったのか!!【本の紹介】

(例えば家を建てる時に、夫には書斎を勧め、妻にはキッチン周りを尋ねるように、現在に至っても女性には部屋を与えられないことはよくあり、文句も言いたいですがここでは止めます)

私はニトリの75センチ四方のテーブルでiPadで描くのが今の生活に一番ちょうどいい、それも肯定された気持ちでした。

選択の楽しさのための価格 P.56

ここでは、作品を求める人の「お金を払う楽しみ」という側面から、価格について考えてみたいと思います。〜(均一価格のケーキ屋さんと、バラバラの値付けのケーキ屋さんの比較)〜これも「バラバラな価格のほうが、「ケーキを愛するパティシエ」がいそうな気がしませんか。

ここではケーキを例にしましたが、求める側は、作品と価格の2つの情報から、さまざまなことを想像し、買い物を楽しんでるのだと思います。

お肉の価格

部位によって、価格に差があります 当然です P.59

作品のお値段について、ケーキ屋さんのバラバラの値付けか~、とちょっと感動しました。

NFTアートの世界だと、わりと均一というか、価格を上げることに躊躇するというか、クリエイターの中でもいろいろ意見や考えやテクニックが入り混じっているように見えます。

私もほとんど均一価格だったのですが、考えてみたら個人商店なわけで好きにつけていいんだなと気楽になりました。

(とはいえ経験上、安くても高くても、売れないものは売れないと体感した結果でもあります)

なのでこれからはもう少し好きに値段をつけると思います。

生活できるための値付け P.66

目標平均価格の考え方

①絵で生活するために必要な1年間の生活費をイメージ

②1年間で制作できる作品数

③販売できる作品の数

(仮に6割くらい求められるとします)

④経費を引いて手元に残る割合あなたの作品の目標平均価格

①÷③÷④

この中でまず把握すべきは「1年間で制作できる作品数」なんじゃないかとペンを走らせました。

「1年間」だとイマイチ不安だったので「1ヶ月」でまず考えました。

こうやって考えながら、クライアントワークを探したくなる気持ちも湧いてきて、③の販売できる作品の数の理想と現実に不安を感じるからでしょう。

(このあとのファンを作る話を読むとなるほどな~と、ちょっと専業画家目指すか!という気持ちになります)

私の場合は、家事育児が仕事の主婦なので、生活費を稼がなくてもなんとかなる、これが甘えになる部分もありますが、逆に専業画家いけるんじゃないか?という希望にもなっています。

少し話は逸れますが、子どもがいる主婦がメルカリで小物販売やったりマルシェで販売する理由の1つはお金を稼ぎたいということだと思います。

「お金を少しでも稼ぐ人=生産性のある人」という風潮があって、利益が微小でも、誰かに人として認められたい(主に夫や子どもなど家族)という気持ちが根底にあると思います。

とはいえメルカリ小物販売も、私のやってるようなNFTアートも、想像より稼げないと気づくとクライアントワーク、外にパートに出ようとなるわけです。

私自身もNFTアートが大して稼げない(稼げないけど描いてるのはめちゃめちゃ作品を作りたい熱意だけです)ことで、これまた大して稼げないブログや、イマイチ依頼の少ない在宅ワークをしているのが現状です。

(この本を読んでから大して稼げてないブログはやめようと思いました)

この本は自己啓発本ではないのですが、読んだだけで専業画家になったような錯覚に陥っているような気もしています。

でも、せっかくだから絵を描くことに専念してもいいんじゃないか?という気持ちにもなります。

例えば月10万円をパートで稼ぐよりも、自分のやりたいことをトコトンやって月10万目指すのも1つの人生では?と思いました。

といっても、個人で仕事をする不安は著者の福井さんも語っています。

無事に軌道に乗るかはわからない不安はついてまわり、その間に「なにやってるの?」と家族にため息をつかれる居心地の悪さというのは容易に想像できます。

そこで思い出すのは、一番最初に引用した「専業と兼業の差」です。

今すぐに外でパートしないといけない経済状況でないのであれば、持っている時間を絵を描くことに使ってもいいのかなと思いました。

(私は個人事業主で届け出してるので、できれば早く手っ取り早く稼ぎたいですが、まあいいやという気持ちです)

作品をしっかりつくることは大切ですが、しっかりみてもらえる場を作ることも同じように大切です。 P.85

「自分のお客さん」は自分で作るという考え P.117

NFTアートを売るノウハウ的には、宣伝枠でちゃんと宣伝して、スペースで紹介して1日1回はツイートしよう!みたいなものがたくさんあります。

著者の福井さんは個展を開いてお客さんを獲得しています。

個展、個展、考えたこともなかったな~おもしろそう~と事例を見て思いました。

私が作品を宣伝しているのはTwitterだけなので、狭い世界でNFTを知らない人とは出会いにくいのかなあと反省しています。。

(逆にTwitterだけで熱烈に気に入ってくださる方に出会えるというのも奇跡だなあと思っていて、感謝ですm(_ _)m)

とはいえ個展というものに行ったことないなと思って、今度ギャラリーで開催される個展というものに行ってみたいと思いました。

作品の原価について考える P.106

著者の福井さんは自然の土と石で描いていること、筆や梱包の話もなるほどと読みました。

NFTアートだけでなく、グッズも作っているのですが、他のクリエイターの方々のやり方を見て「自分の素人っぽさ」に恥ずかしさを感じることがありました。

ステッカー1つにしても、キレイな厚紙に印刷して装飾して既製品のようにすべきなのではと思っていました。

実際にクリエイターで長く活動されてる方は、私のようなズブの素人ではなく、実際に職業デザイナーだったりデザインというものにこだわりを持って過ごしてきたわけです。

私はデザイナーでもクリエイターでも、おしゃれな人間でもないわけで、時間とお金をいくら使ってもプロの見た目にするのは困難だということを心に留め、宣伝や作品周辺のいろいろを選択しようと思いました。

自分をさらけ出すこと P.136

支えたくなるアイデンティティ P.145

売れっ子 地下絵描き P.154

自分を含めメジャーでない多くの画家の作品も、「夜な夜な」自分の画室(生活空間)などで作ったものであり、作品の完全さよりも、不完全でも努力した痕跡のような「人間味のある活動」そのものに価値があるはずなのです。P.156

絵が上手い人ほどAIアートと疑われるこの時代、生きた人間が描いた関わったことが重要なんじゃないかと強く思います。

NFT関連の方は私が見たらパリピで陽キャでおしゃれなので、時折、動悸がしそうな雰囲気ですが、周りを見すぎず、夜な夜な描いて、プロから見たら素人っぽさ満載でも恥じらいすぎず作品を出し続けられたらいいなと思っています。

そして「売れっ子地下絵描き」、目指すはここだなあ感じています。

NFTアート、絵やイラストをNFTにしただけなのですが、投資の側面もあるため、自分の作品がビッグマネーを生み出すのではないかと期待をしながらやり始めました。

私もNFTを始めたきっかけは無名でも稼げる、海外投資家に買ってもらえる、大儲けできるといった(ゲスい)感情だったわけです。

私はNFTを通して、自分の作品が海外投資家にサクッと買ってもらえない、ボロ儲けはできないことをわかったので、「職業は専業画家」の地に足のついた内容にかなり感動しました。

家族から「パートでもすればいいじゃん、暇でしょ」と言われながらも、作品を作りたい気持ちはあって、どうしようかなと思っている日々です。

そのタイミングでこの本に出会い「わりと自分でもいけるんじゃないか?」と若干の眉唾感を感じつつも、今後の自分の生き方を考えるよい本でした。